Gemini 2.5 Proは無料で足りる?有料版との機能差

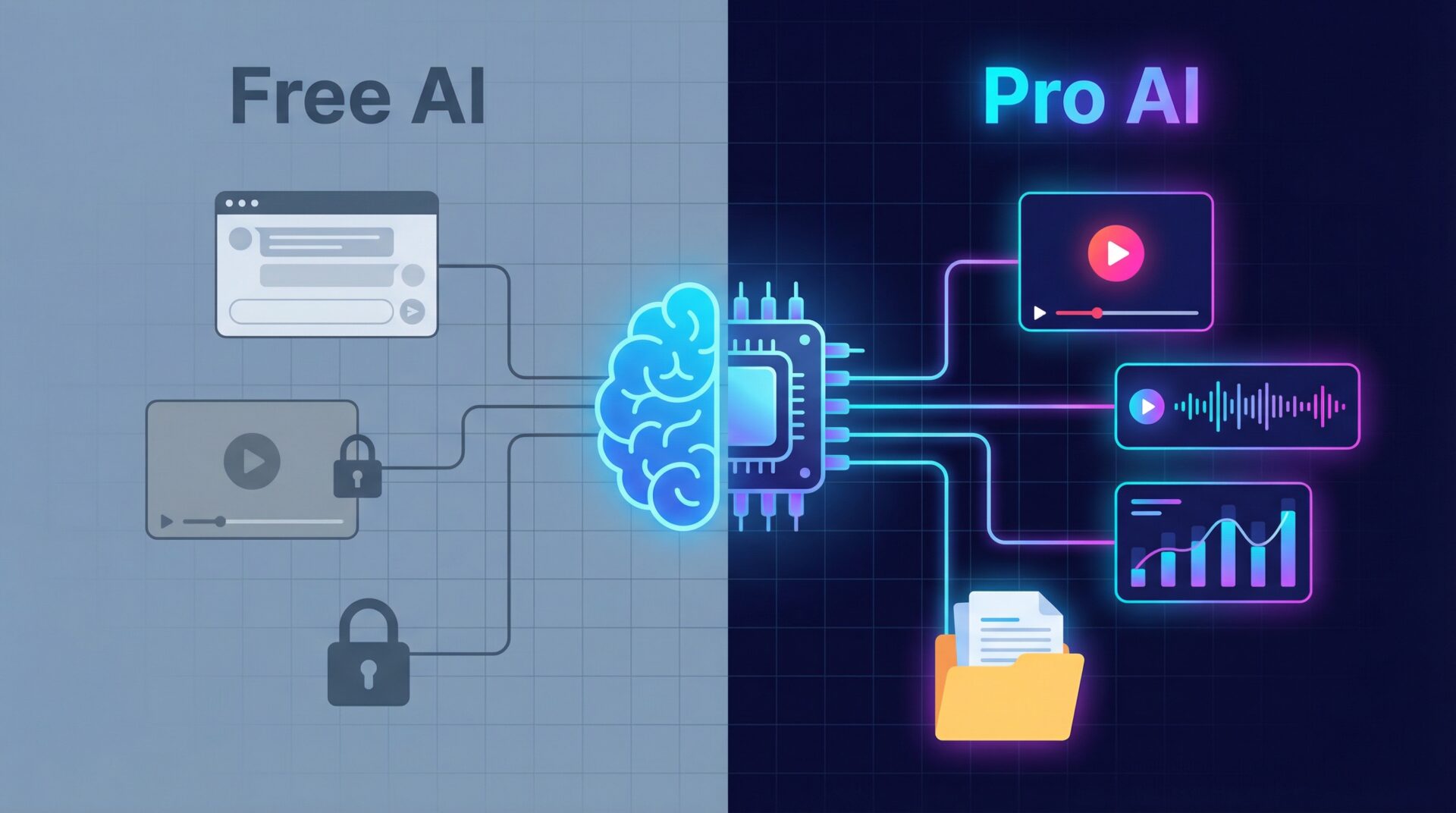

無料のGoogle AI Studioと、有料サブスク(Google AI Pro 等)に紐づいたAIとの違いは?――同じGemini 2.5 Proでも、YouTube動画解析や長時間マルチメディア処理など“真のフルパワー”は有料環境でこそ解放されます。2025年10月時点の仕様と実体験をもとに、無料/有料の「見えない機能差」と、課金すべきかどうかの判断軸を徹底解説。

▶ Google Geminiのプロンプト解説(日本語)はこちら 「プロンプト設計戦略」

はじめに:無料で「最新モデル」が触れるから最強、と思い込んでいた頃の話

「Google AI Studioなら、最新のGemini 2.5 Proが無料で使える。

だったら、有料プランなんて要らないでしょ?」

2025年10月時点で、そう考えている人は少なくないはずです。

実際、私自身も長らくそう思っていました。

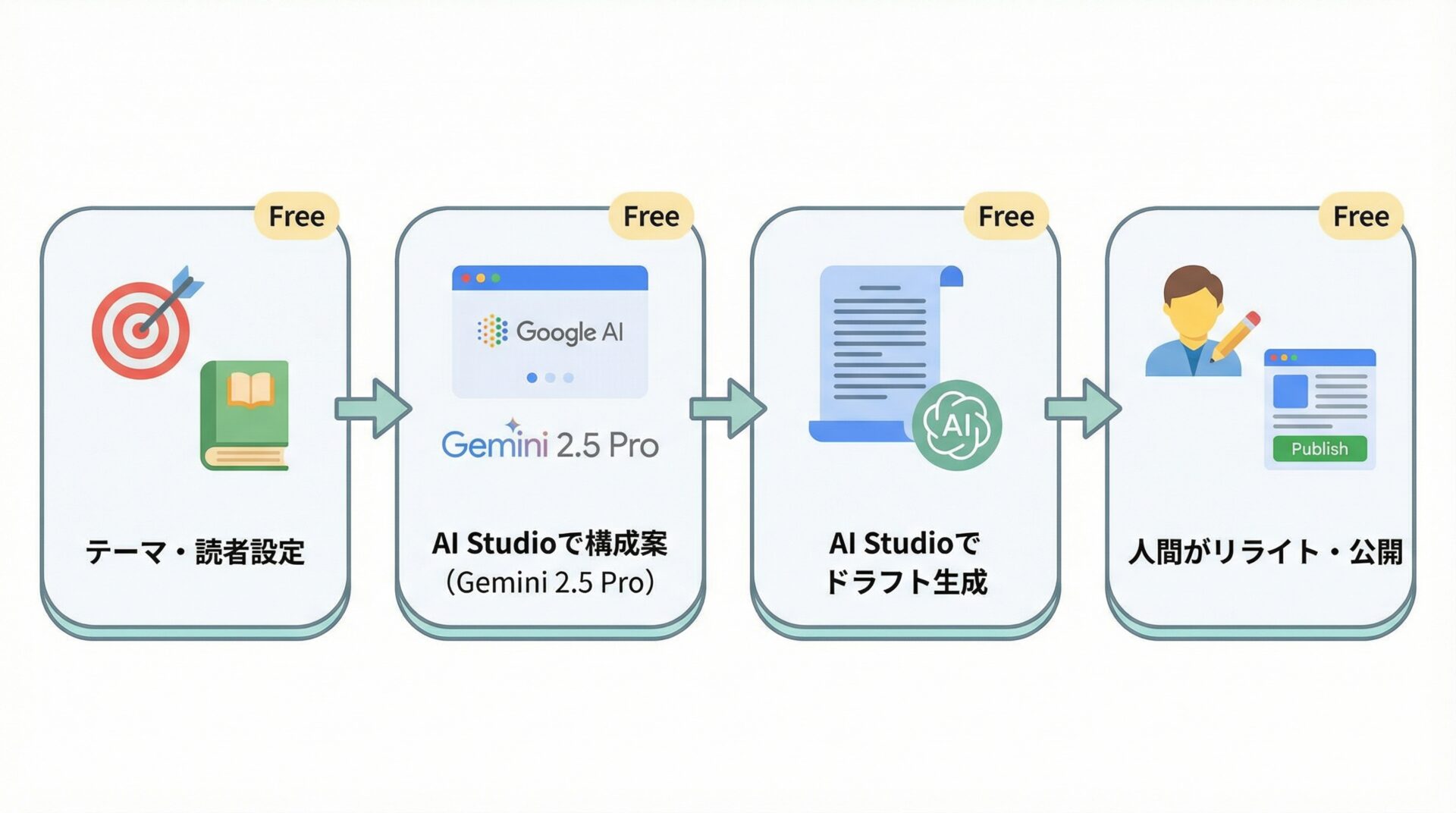

- ブログ記事の構成づくり

- ライティングのたたき台

- アイデア出し・リサーチ整理

このあたりは、無料アカウントでAI StudioからGemini 2.5 Proを呼び出せば、かなり高い水準でこなせます。開発者向けのAI Studioは、テキスト・画像・音声・動画モデルをまとめて試せる「プレイグラウンド」として提供されており、無料枠からも最新モデルに触れることができます。

ところが、AI動画制作の案件でGoogle AI Pro(旧Google One AI Premium系の有料AIプラン)を導入し、同じAI Studioを「サブスク契約アカウント」で開いた瞬間、風景が変わりました。

- 無料アカウントで同じことをやるとエラーになるのに、

- 有料アカウントだと、YouTube動画の中身を人間レベルで理解しているとしか思えない回答が返ってくる。

このギャップから見えてきたのは、

「同じGemini 2.5 Proでも、“どの入口からアクセスしているか”で、できることが全然違う」

という、少しややこしい現実でした。

本記事では、2025年10月前半時点の仕様と私の実体験を前提に、

- 無料AI Studioとサブスク環境の共通点と決定的な違い

- YouTube動画解析で露呈した**「環境による挙動差」**

- NotebookLMとの役割分担と、無料/Proの現実的な違い

- どんな人が課金すべきで、どんな人は無料で十分か

を整理します。

前提整理:Google AI Studio と Google AI Pro の関係

AI Studioとは何か?

まず、この記事の主役であるGoogle AI Studioの立ち位置から整理します。

- ブラウザ上で動く、開発者向けの「AIプレイグラウンド」

- テキスト・画像・音声・動画モデルをまとめて試せる場所

- Gemini APIに送るのとほぼ同じリクエストを、GUIで試せる

ここから、Gemini 2.5 Pro / 2.5 Flash などの最新モデルを無料枠で試すことができます。

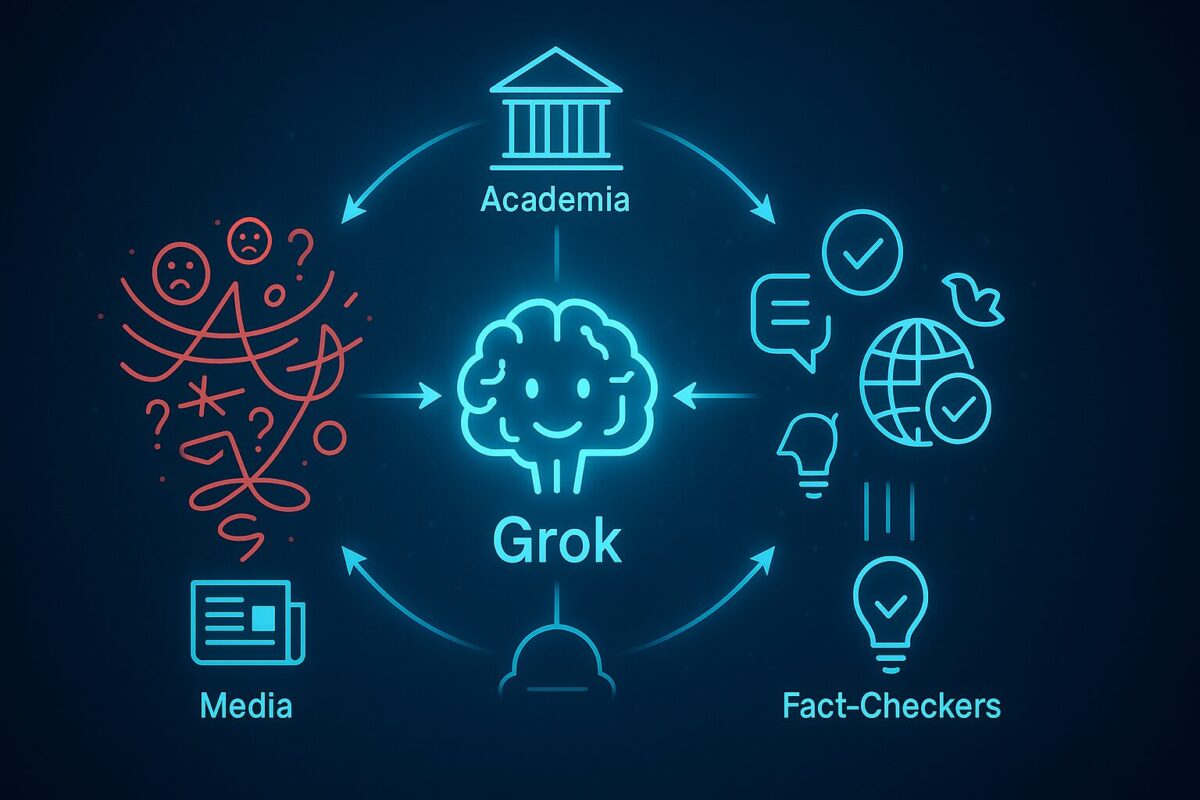

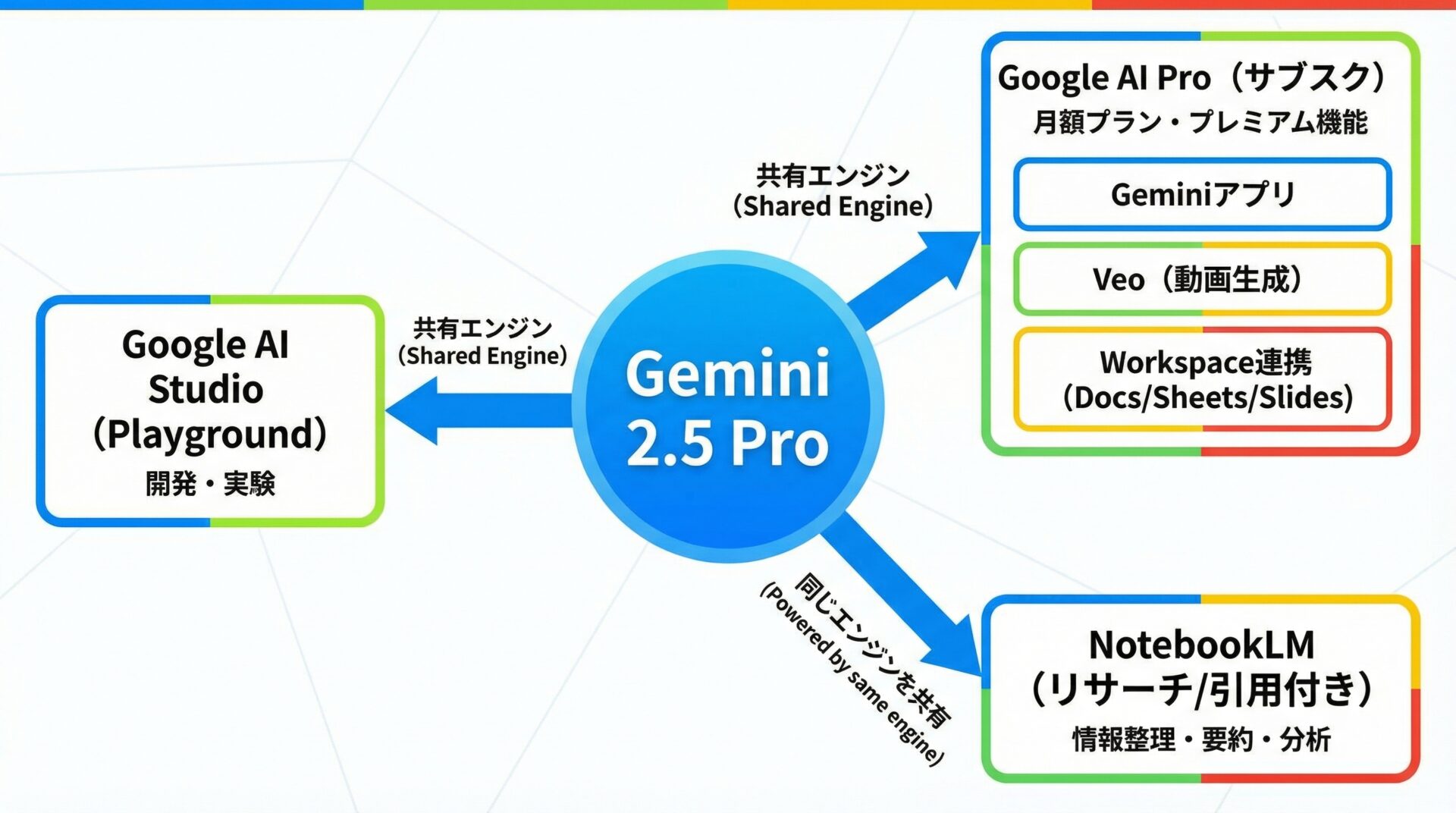

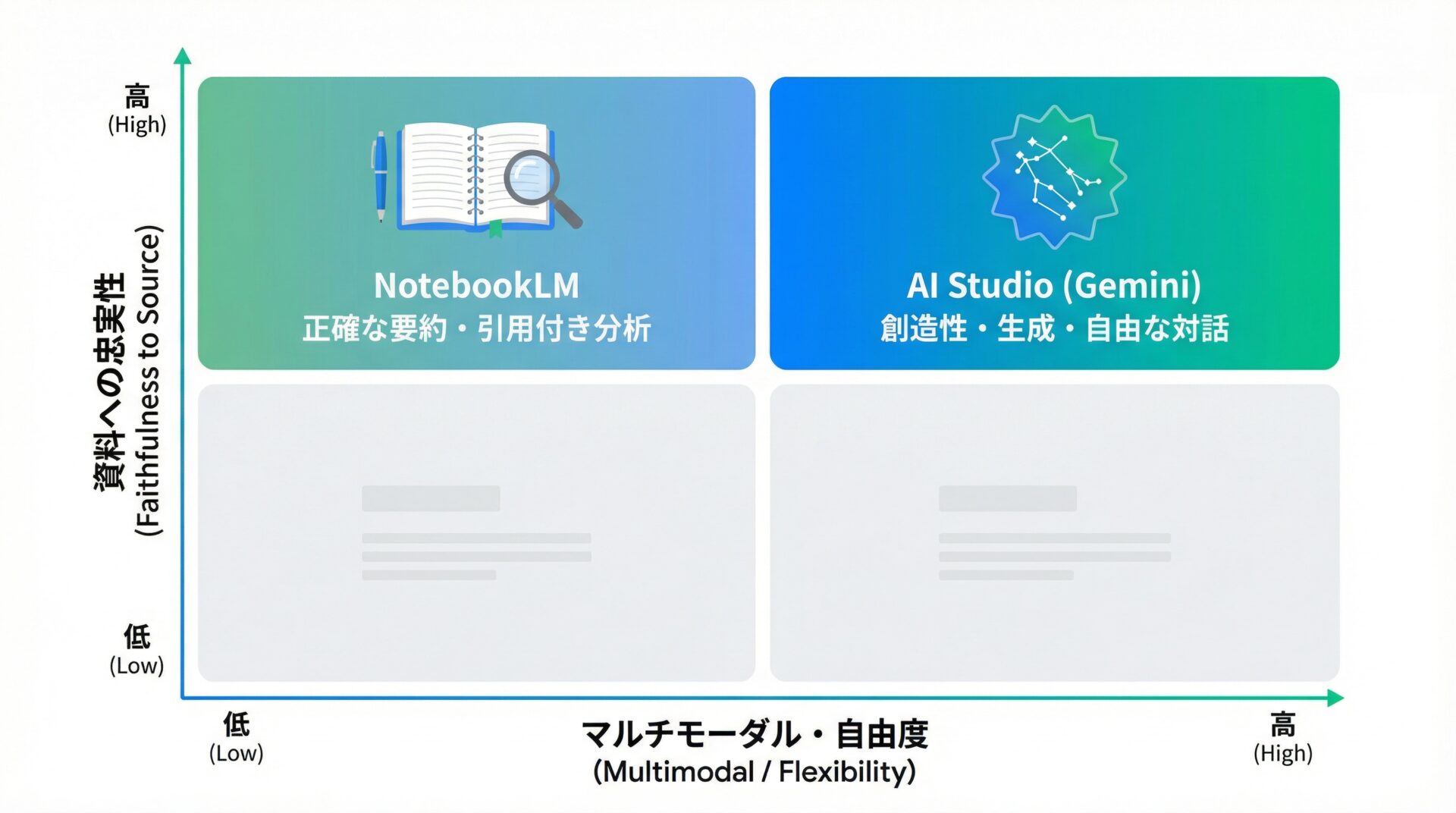

次の図のように、各サービスは同じGeminiを中心に配置されています。

Google AI Pro / Ultra とは何か?

一方、Google AI Pro(および上位のUltra)は、一般ユーザー向けの有料AIバンドルプランです。ざっくりいうと、

- Geminiアプリ(高度なモデルアクセス)

- NotebookLMのPro機能(後述)

- Veo 3系の動画生成・Gemini内での画像→動画生成

- Workspace連携(Gmail / Docs / スプレッドシート等でのAI機能)

- 追加ストレージやYouTube Premiumなど

がパッケージになった「AI付きGoogle One」の進化形です。NotebookLMに関しては、AI Pro加入者向けに**ノート数・ソース数・クエリ上限が一気に増える「Pro能力」**が付与されます。

ここで重要なのは、

「AI Studioの無料/有料版があるわけではなく、AI Pro契約アカウントでログインすると“使える機能や上限が変わる”という構造になっている点です。

ステップ1:テキスト用途なら、無料AI Studioは今でも「大正解」

まず最初に伝えたいのは、

テキストだけを扱う用途なら、無料AI StudioでGemini 2.5 Proを使うのは、今でも非常に合理的な選択

ということです。

ブログ構成の例

例として、

「テレワークの生産性を上げる方法」

というテーマで、ブログ記事の構成案を頼むとします。

無料アカウントでAI Studioを開き、Gemini 2.5 Proを選んで、

「このテーマで、読者が知りたいポイントを押さえた構成案と、タイトル案を10個出して」

と依頼すると、無料でも以下のようなことが期待できます。

- 読者ターゲットを意識したタイトル案

- 悩み → 原因 → 解決策 → まとめ という王道構成

- セクションごとの具体的な要素(例:ツール、習慣、マネジメント視点 など)

同じプロンプトを、有料AI Pro契約アカウントで開いたAI Studioに投げても、

- テキスト品質

- ロジックの構造

- 日本語の自然さ

は、体感上ほとんど変わりません。

ここで使っているのは、モデルの純粋な言語理解・生成能力だけだからです。

結論(ステップ1):

ブログ執筆・文章作成・アイデア出しといったテキスト中心作業なら、無料AI Studioの使い方は今でも「ど真ん中の正解」。

ステップ2:YouTube解析で見えた「環境による挙動差」

問題は、マルチメディア領域に踏み込んだときです。

ここからは、実際に私が体験した「挙動差」を、あくまで個人の検証結果として共有します(公式仕様として断定する意図はありません)。

ケース:料理動画のYouTube解析

検証に使ったのは、YouTube上の料理動画です。

プロンプト例

「この動画で、シェフが野菜を炒め始めた正確なタイムスタンプと、

そのときフライパンに入っている具材をすべて教えてください。」

これは字幕だけでは厳しい質問で、

映像フレームや音声をちゃんと理解しているかが試されます。

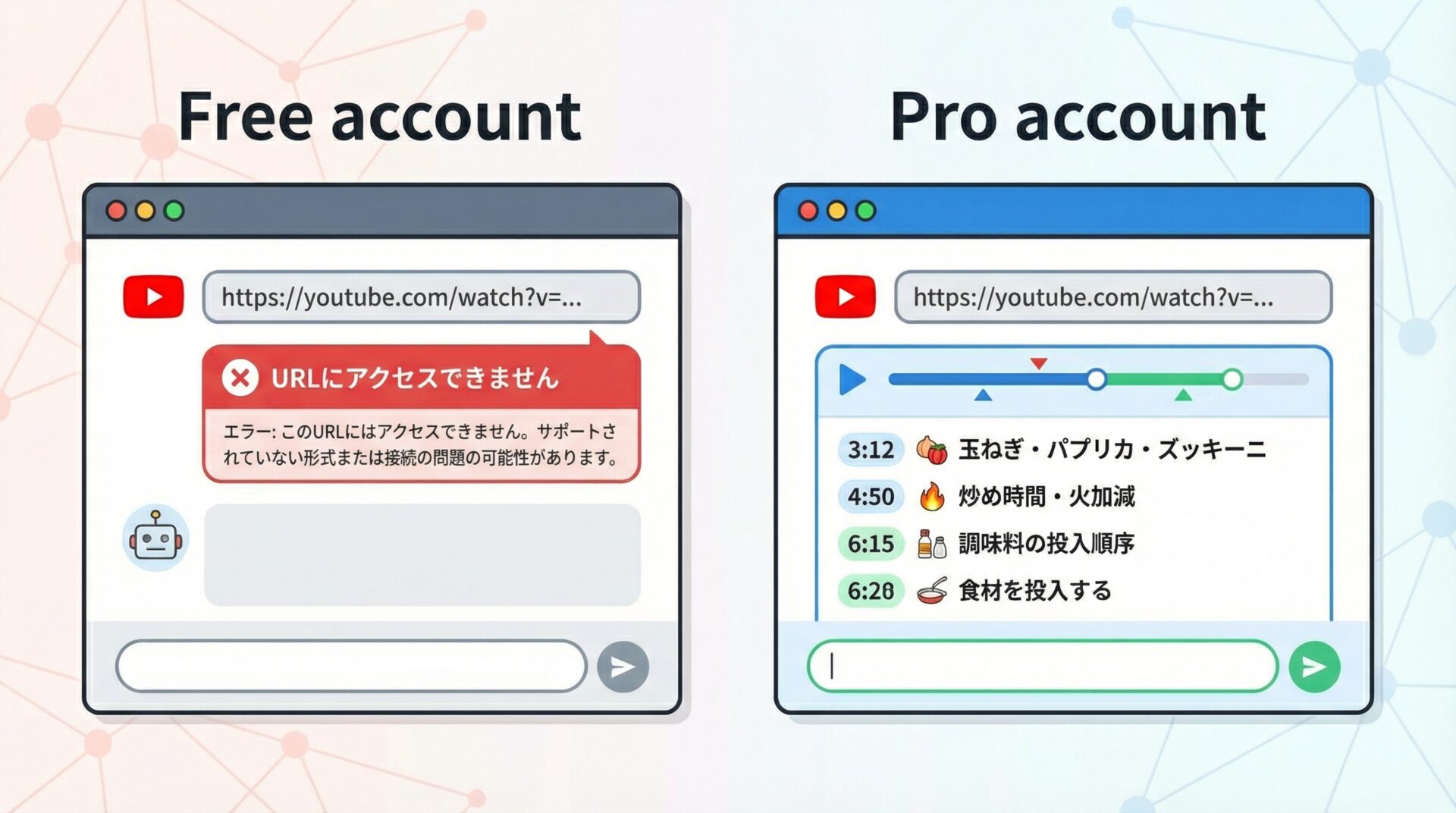

サブスク(AI Pro契約)アカウントでの結果

AI Proを契約しているアカウントでAI Studioを開き、Gemini 2.5 Proを選んで同じプロンプトを投げると、

「確認しました。シェフが野菜を炒め始めたのは3分12秒です。

その時点でフライパンに入っているのは、刻んだ玉ねぎ、赤と黄色のパプリカ、ズッキーニです。」

といった回答が返ってきました。

- タイトルや概要欄だけでは出てこないレベルの細かさ

- 映像を見ていないと分かりにくい情報(具材の色など)

まで押さえているので、動画本体を解析していると考えるのが妥当です。

実際、Gemini APIの公式ドキュメントでも、YouTube URLや動画ファイルを「Parts」として渡し、内容を要約・翻訳・分析できることが明記されています。

無料アカウントでの結果

同じPC・同じブラウザで、今度は無料アカウントに切り替え、

AI StudioでGemini 2.5 Proを選び、 まったく同じURLとプロンプトを投げたところ──

「指定されたURLのコンテンツに直接アクセスして解析することはできません。

タイトルや説明テキストを元に内容を推測することは可能です。」

といった趣旨のメッセージが返りました。

ここで重要なのは、

- 公式ドキュメント上は、「YouTube URL機能はプレビュー中で無料利用可能」と書かれていることです。

- にもかかわらず、私の無料アカウント環境ではエラーが出たという点です。

このギャップは、おそらく

- アカウント種別(個人 / 組織 / 実験ロールアウト)

- リージョン

- レートリミット・プレビュー中の挙動

- 一時的な不具合

など、複数要因の組み合わせによる**「環境差」**と考えるのが妥当です(ここは推測)。

ただ、実務的な観点で言えば、

「AI Pro契約アカウント側の方が、YouTube動画解析が安定して強く使えた」

という体験は事実として残ります。

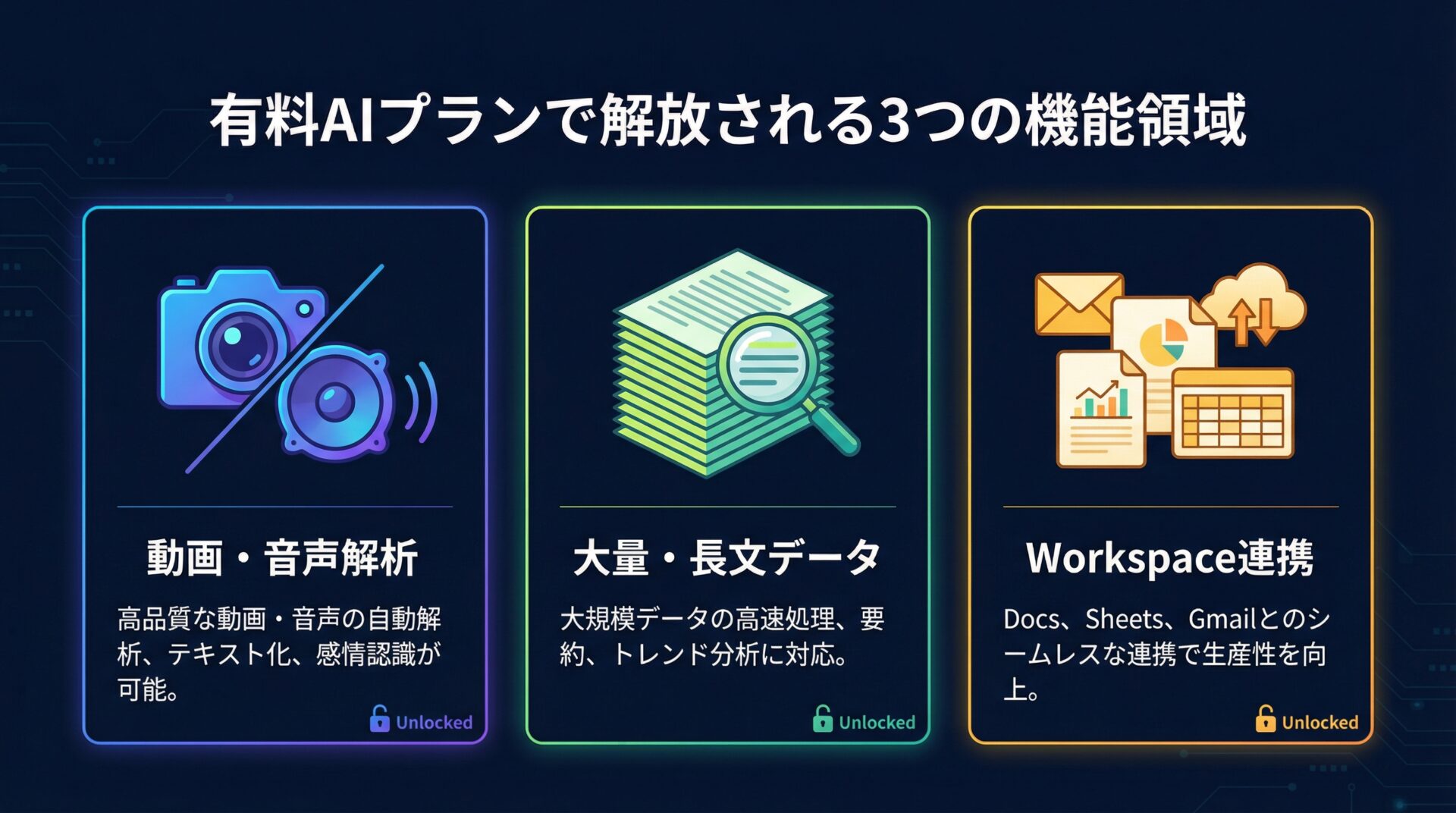

ステップ3:有料サブスクで実際に「何が解放される」のか?

では、サブスク(Google AI Pro / Ultraなど)に入ると、抽象論ではなく具体的に何が変わるのか?

テキスト以外でインパクトが大きいポイントを3つに絞ります。

3-1. ネイティブ動画・音声理解 × 生成ワークフロー

解析側:動画・音声を「そのまま」理解させる

- Gemini 2.5 Pro / Flashは、ネイティブに動画・音声を理解できるマルチモーダルモデルとして公式に紹介されています。

- FirebaseやVertex AI、Gemini APIのドキュメントにも、動画ファイルやURLを渡して内容を分析させる例が多数掲載されています。

実務イメージ:

- 1時間の会議動画 → 「決定事項とToDoだけ抜き出して」

- プロモーション動画 → 「この動画のストーリーボードをテキストで起こして」

生成側:Veo 3系による動画生成

- Geminiアプリ上で、Veo 3.1 / Veo 3.1 Fastを使った画像→動画生成機能が、Google AI Pro / Ultra向け特典として展開されています。

- 「1枚の画像+テキスト指示」から8秒の映像+音声付きクリップを生成でき、Flowとも連携してフィルムメイキング的な使い方が可能です。

解析 × 生成で見ると、

サブスク環境では「動画を理解して、また動画で返す」循環が組みやすくなる、というのが実務上の大きな違いです。

3-2. 「量」の壁を越える:長文・大量ファイルを前提とした設計

Gemini 2.5系は、長大なコンテキストを扱えるよう設計されており、

Vertex AIやGemini API経由では数十万〜100万トークン級の処理が想定されています。

とはいえ、実際にどれだけ投げられるかは、

- 利用中のモデル・エンドポイント

- 無料枠か、有償APIか

- AI Proなどのプランに紐づいた上限

に依存します。

サブスク&有償APIを組み合わせると、現実的に:

- 数百ページのPDF複数冊

- 何年分ものログやアンケート

- 大量のコードベース

を1つの「対話コンテキスト」として扱えるようになり、

**「とりあえず全部突っ込んで質問する」**という使い方が現実的になります。

無料利用だけだと、どうしても

「ここまでなら入るけど、これ以上は無理」

という壁にすぐ当たる、というのが体感です。

3-3. Workspace連携で「AIが常駐している職場」になる

AI Pro / Ultraのラインでは、順次、

- Gmail

- ドキュメント

- スプレッドシート

- Vids など

から直接Geminiを呼び出し、メール下書き・要約・資料整形などを行える機能が含まれます。

これにより、

- コピペでAI Studioにテキストを持ち込む

- 結果をまた貼り戻す

といった往復が減り、

「普段使っているツール側にAIが来る」

という体験に変わります。

次の図のように、各サービスは同じGeminiを中心に配置されています。

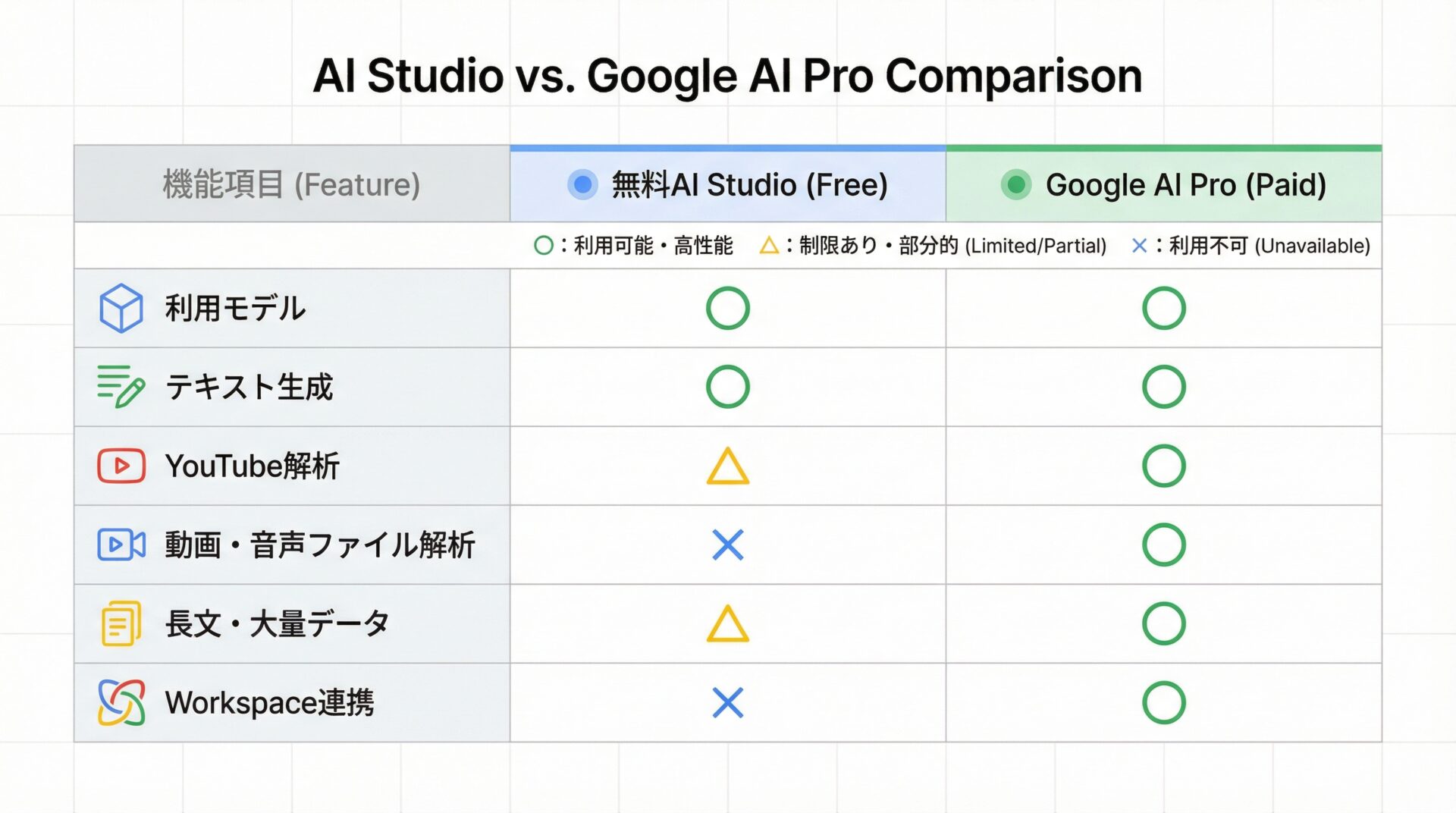

要するに、テキスト用途だけなら差はほぼなく、マルチメディアとWorkspaceで差が出る

番外編:NotebookLMは「映像を見るAI」ではなく「資料に忠実なAI」

YouTubeや動画の話をすると、よく聞かれるのがこの疑問です。

「NotebookLMも有料にしたら、YouTube動画の“映像そのもの”を解析してくれるの?」

結論から言うと、2025年10月時点では、答えはNoに近いと考えるべきです。

NotebookLMの設計思想

NotebookLMは、もともと

- ユーザーが指定した資料(ソース)に書かれている内容に忠実な回答

- 回答に引用元リンクを付ける

- その資料の範囲を超えない

YouTubeをソースとして追加した場合も、

- NotebookLMが主に読んでいるのは字幕や文字起こしであり、

- 映像フレームから「字幕にない情報」を勝手に補うような設計ではありません(そうすると引用の意味が薄れるため)。

つまり、NotebookLM Proにしても「映像そのものを解釈し始める」わけではなく、あくまで「大量の資料を、きちんと引用付きで扱える」のが本質です。

ことを重視した**「リサーチ・読書用のAIノート」**です。

NotebookLM 無料 vs Pro(AI Pro経由)の違い:正しい数値で整理

NotebookLMについては、無料/Proで「能力の中身」が変わるのではなく、「扱える量と回数」が変わると思ってください。

2025年10月時点の公表値をまとめると、概ね以下のようになります:

| 項目 | 無料版 NotebookLM | NotebookLM in Pro(AI Pro等の有料プラン) |

|---|---|---|

| ノートブック数 | 最大 100冊 | 最大 500冊 |

| 1ノートブックあたりのソース数 | 最大 50ソース | 最大 300ソース |

| 1ソースあたりのボリューム | 最大 約50万語 / 200MB | 同じ(上限は同じだが数が増える) |

| 1日のチャットクエリ | 約 50回 | 約 500回 |

| 1日の音声/動画オーバービュー | 各 3回前後 | 各 20回前後 |

| ソースの種類 | PDF, Google Docs, Word, テキスト, Web, YouTube など | 同左(+共有・カスタマイズ系機能が強化) |

※細かい数値や地域対応は公式ヘルプ・プラン説明に依存します。

ここから分かるように、NotebookLM Proは

「1冊に最大300ソース × 500ノートブック」という“規模の拡張”がメインで、「映像解析エンジンが変わる」わけではない

という点が重要です。

まとめ:あなたは「どのレベルの満足」を目指しているか?

最後に、この記事全体のメッセージをまとめます。

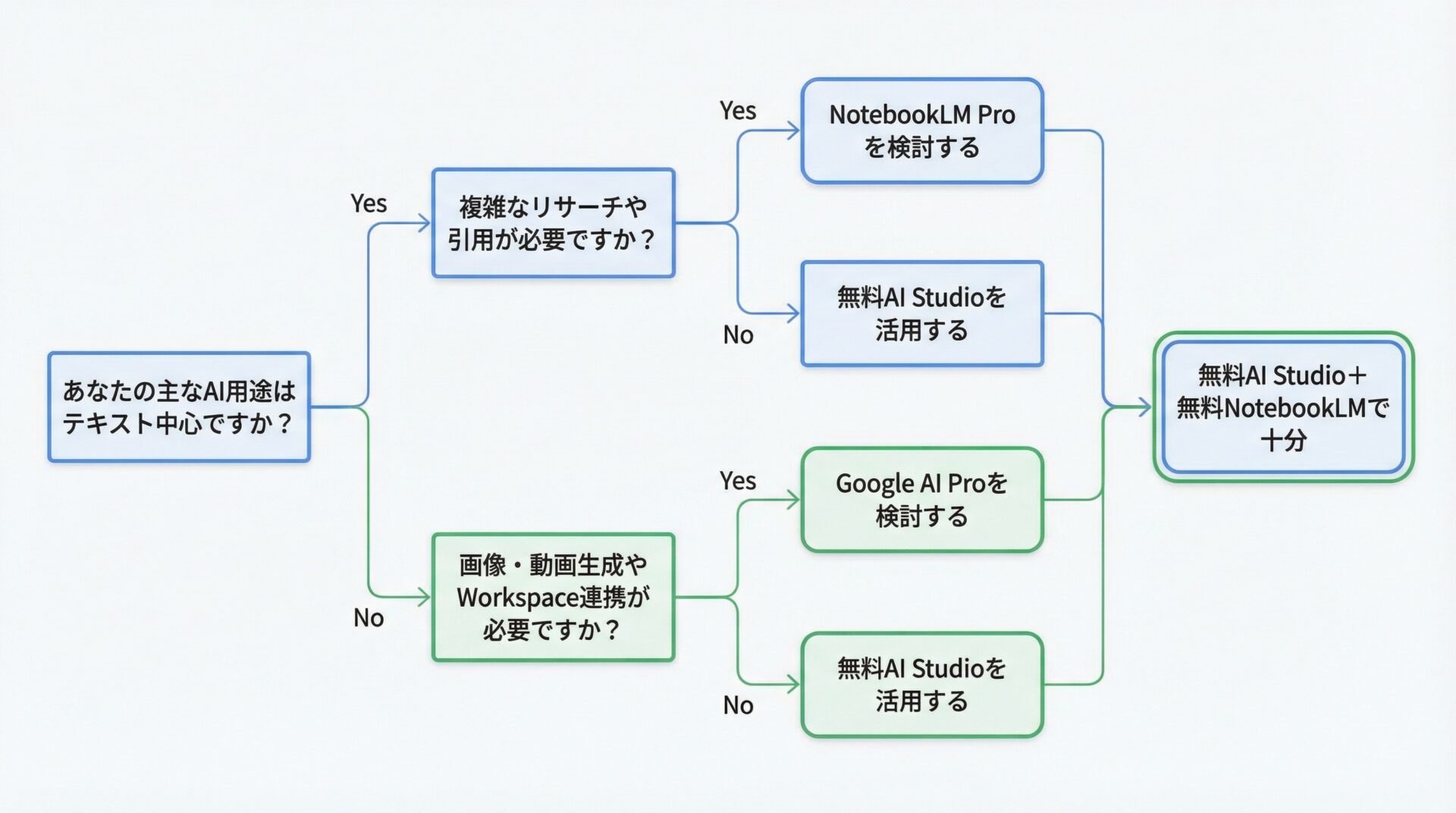

無料AI Studioで十分な人

こんな人は、無理に課金する必要はありません:

- 主な用途が

- ブログやメルマガなどの文章作成

- SNS投稿やメールの下書き

- アイデア出し・軽いリサーチ

- 「YouTubeや動画を“見たうえで”AIに語ってほしい」というニーズはそこまで強くない

- NotebookLMも、50ソース/100ノートブック程度で十分回っている

この場合、

「無料AI Studio+無料NotebookLM」+必要に応じてAPIの無料枠

という組み合わせは、2025年10月時点でもかなり強力です。

サブスク(Google AI Pro等)を検討すべき人

逆に、最近こんな不満や野心が出てきているなら、サブスクは真剣に検討する価値があります。

- 動画・音声の中身を、テキスト化前提ではなくAIに直接理解させたい

- YouTubeのURLやmp4ファイルを渡して、「中身を要約・分解・再構成」させたい

- Veo 3系で動画生成まで一気通貫でやりたい

- NotebookLMで、数十〜数百本単位の資料を1ノートブックに突っ込みたい

- GmailやDocsの画面から、わざわざAI Studioを開かずにAIを呼び出したい

このレベルになると、

「モデルの頭脳」だけでなく、

「入力チャネル」と「許容量」と「連携先」を一気に広げる必要が出てくる

ので、Google AI Pro(あるいは上位のUltra)は、

**Gemini 2.5 Pro / Veo 3 系の“リミッター解除パック”**として機能します。

最後に:無料で“試す”、有料で“仕事に組み込む”

AI時代の判断軸は、

- 「どのモデルが一番スコアが高いか?」よりも

- 「自分のワークフローに、どこまで深く組み込めるか?」

に徐々にシフトしています。

- 無料AI Studioは、最新の頭脳を試すためのラボ

- Google AI Pro+NotebookLM Pro+Veo/Flow+Workspace連携は、

その頭脳を日常の仕事に埋め込むための実戦環境

というイメージを持っておくと、課金の判断がしやすくなります。

この記事が、

- 「自分はまだ無料で十分」なのか

- 「そろそろリミッターを外しても良さそう」なのか

を考えるための一つの材料になれば幸いです。

関連アップデートへの公式・ニュースリンク(2025年時点)

0news48

![Google AI Studio無料と有料の違い徹底比較 18 ChatGPTを使い尽くす! 深津式プロンプト読本 [ 深津 貴之 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0930/9784296070930.jpg?_ex=128x128)