初心者向け|GeminiとAI Studioで作る高品質技術ブログ

「同じGemini 2.5 Proなら、どこで使っても同じでしょ?」—— 私もそう思ってました。しかし、ある記事をGemini(通常フリー版)が「★5」と高評価したのに、AI Studioで再評価させると、まさかの「★2」。この評価の謎を探るうち、技術記事の品質は単なる事実確認ではなく、AIをどう「使いこなすか」という技術にかかっていると痛感しました。本記事では、その実体験から学んだAIとの新しい協業術を共有します。

▶ Google Geminiのプロンプト解説(日本語)はこちら 「プロンプト設計戦略」

はじめに

ある記事をGemini(フリー版+Gemini 2.5 Pro)が「★5」と高評価したのに、AI Studio(Gemini 2.5 Pro)で再評価させたら、まさかの「★2」。なぜ、このようなことが起こるのでしょうか? (使用しているモデルは同じ)

この記事では、私の実体験から学んだ、Googleが提供する2つの強力なツール、「Gemini(フリー版やサブスク版などの通常インターフェース)」と「Google AI Studio」を使い分けることで、技術記事の品質を劇的に向上させるワークフローを、初心者の方にも分かりやすく、7つのステップで徹底解説します。

第1章:なぜ2つのツールを使い分けるのか?役割分担を理解しよう

まず、なぜGemini(通常版)とAI Studioを使い分ける必要があるのでしょうか? それは、それぞれが得意なこと(役割)が全く異なるからです。これを理解することが、すべての基本となります。

Gemini(通常版)

普段私たちがチャットで利用するGeminiは、手軽でスピーディに応答を返してくれる、非常に優秀な対話相手です。その役割は、アイデアの壁打ちや発想を広げるためのブレインストーミングパートナーと考えるのが最適です。

得意なこと:

- 記事テーマのアイデア出し

- キャッチーなタイトル案の複数提案

- 読者を引き込む導入文の草案作成

- 記事全体の構成案の壁打ち

特徴:

- 創造性が高い: 応答が多様で面白くなるように、Temperature(創造性の度合い)が比較的高めに設定されている可能性があります。

- 手軽さ: 思いついたことをすぐに投げかけ、スピーディに返答を得られます。

注意点:

- 創造性が高い反面、ハルシネーション(事実に基づかない情報を生成する現象)のリスクも高まります。 そのため、厳密なファクトチェックや正確性が求められる本文の執筆には向きません。

Google AI Studio

一方、Google AI Studioは、開発者向けのより専門的なツールです。AIの振る舞いを細かく制御できる「コックピット」のようなものであり、その役割はあなたの指示に忠実な専門家チームと考えることができます。

得意なこと:

- 正確な情報に基づく本文の執筆

- 厳密なファクトチェックと校正

- 仕様に準拠したコードの生成

- 文章のリライトや要約

特徴:

- パラメータ調整: Temperature(創造性)をスライダーで自由に調整できます。これにより、AIの応答を「創造的」から「厳格で事実に忠実」までコントロールできます。

- 役割設定(システムプロンプト): AIに対して「あなたは〇〇の専門家です」といった強力な役割をあらかじめ設定でき、出力の質を安定させられます。

注意点:

- 最初は少し専門的に感じるかもしれませんが、本記事のステップ通りに進めれば、誰でも簡単に使いこなせます。このツールを使いこなせるかどうかが、品質の分かれ目です。

第2章:【実践】7ステップで完成させる技術記事執筆ワークフロー

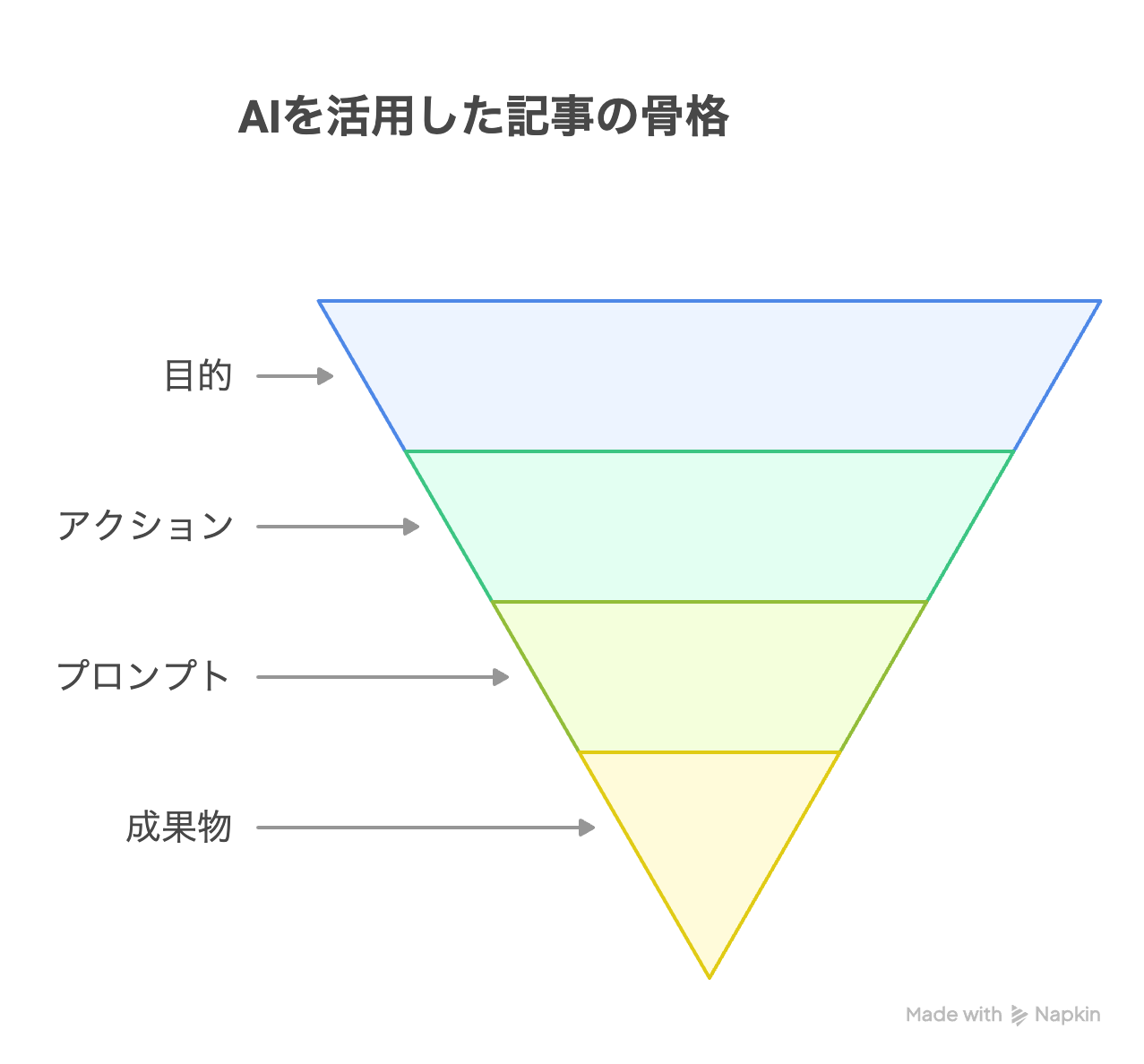

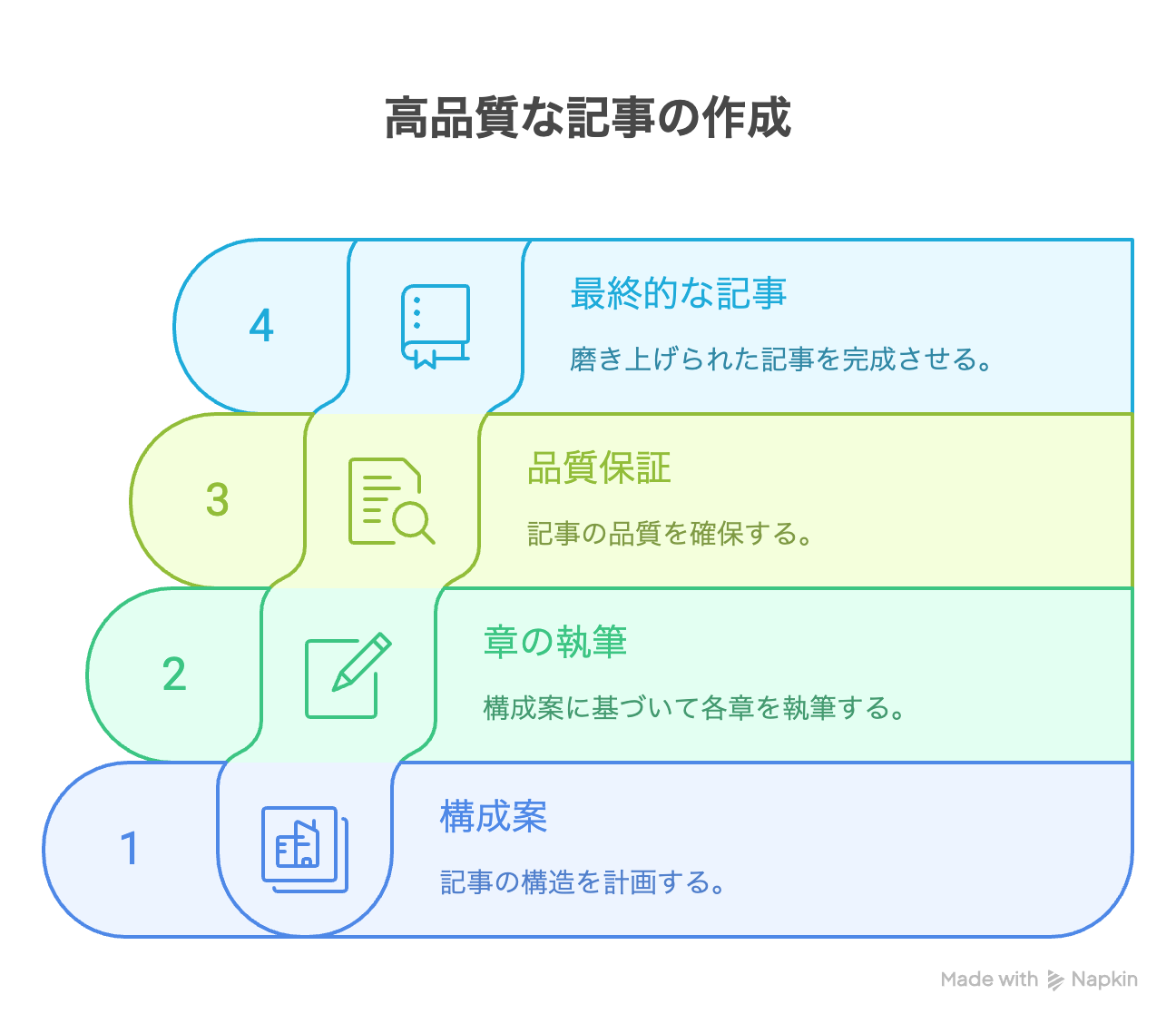

それでは、いよいよ具体的な執筆プロセスを見ていきましょう。このワークフローは、大きく3つのフェーズに分かれています。この流れを意識することで、今どの段階にいるのかが明確になります。

【フェーズ1:創造】アイデアを形にする(ツール:Gemini 通常版)

【フェーズ2:精密執筆】正確な本文を創り出す(ツール:Google AI Studio)

【フェーズ3:品質保証】信頼性を担保する(ツール:AI Studio & あなた自身)

この3つのフェーズを、7つの具体的なステップに分けて実行していきましょう。

フェーズ1:創造フェーズ(使用ツール:Gemini 通常版)

このフェーズの目的は、制限なく自由に発想し、記事の骨格と魅力を最大限に引き出すことです。手軽で創造性豊かなGemini通常版が最高のパートナーになります。

ステップ1【企画 】:アイデアの壁を打ち破り、骨子を固める

- 目的: 記事のテーマと構成についてAIと対話し、読者が本当に知りたいことを明確にする。

- アクション: Geminiを優秀な壁打ち相手として、記事のテーマ、ターゲット読者、構成案についてブレインストーミングします。AIの提案を元に対話を重ね、あなた自身が納得できる骨子(目次)を作り上げましょう。

- プロンプト例:「CSSのコンテナクエリについての技術記事を書きたい。ターゲット読者は中級レベルのフロントエンドエンジニアです。読者が知りたいであろうポイントを5つ挙げ、理解が深まるような記事の構成案を作成してください。」

- 成果物: 記事の目次案

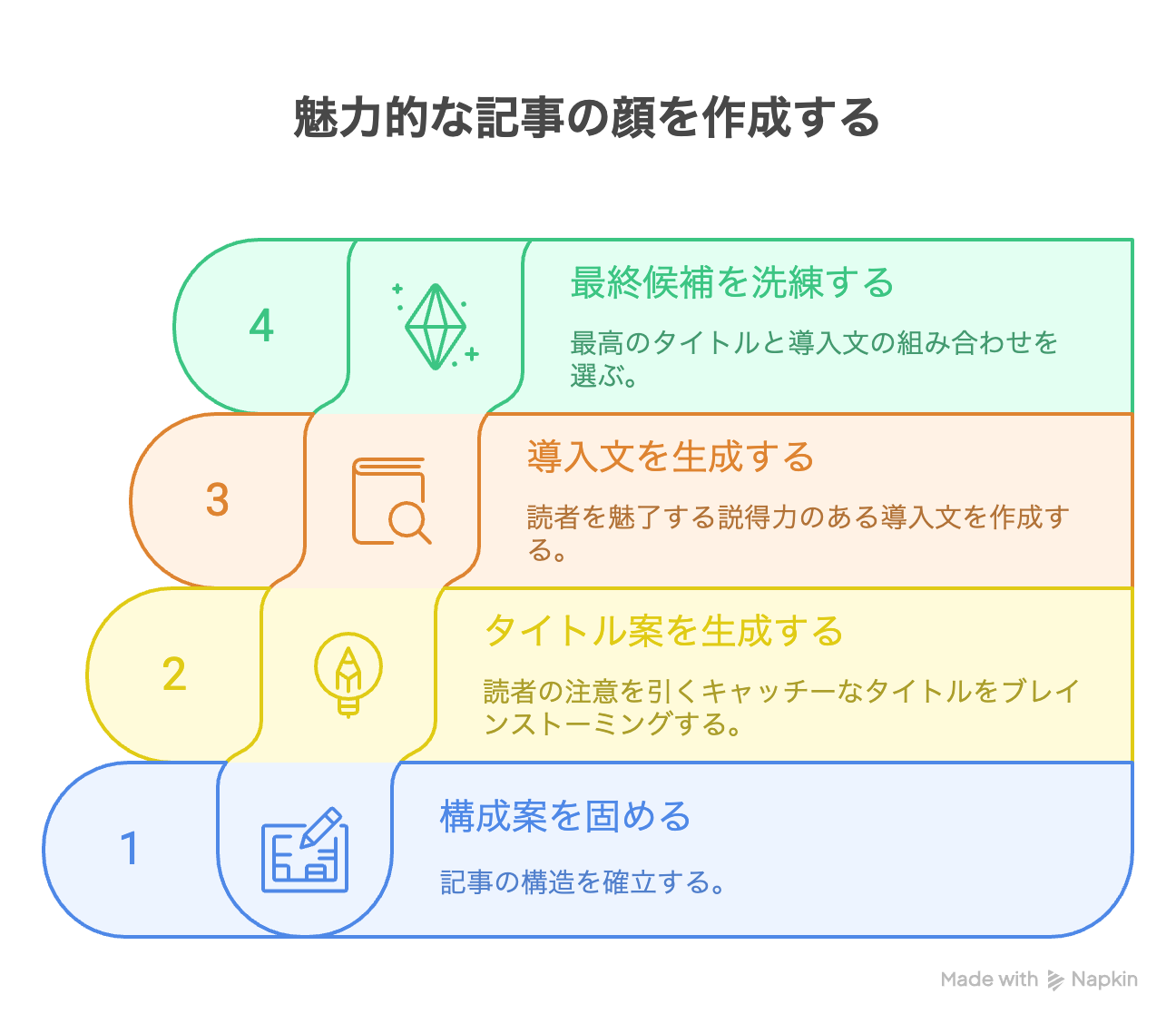

ステップ2【惹きつけ 】:読者の心を掴む「顔」を創る

- 目的: 記事の第一印象を決める、魅力的でクリックしたくなるタイトルと導入文を作成する。

- アクション: ステップ1で固めた構成案を元に、Geminiの創造性を最大限に活用します。キャッチーなタイトル案を複数出してもらい、それらを組み合わせたり、自分の言葉で磨き上げたりして、最高の「記事の顔」を完成させましょう。

- プロンプト例:「ステップ1の構成案を元に、この記事の魅力を最大限に伝えるキャッチーなタイトル案を10個、そして読者が続きを読むのをやめられなくなる導入文を3パターン作成してください。」

- 成果物: タイトルと導入文の最終候補

フェーズ2:精密執筆フェーズ(使用ツール:Google AI Studio)

このフェーズの目的は、創造性よりも「正確性」と「忠実さ」を最優先し、信頼性の高い本文を効率的に執筆することです。AIを精密に制御できるAI Studioが主役です。

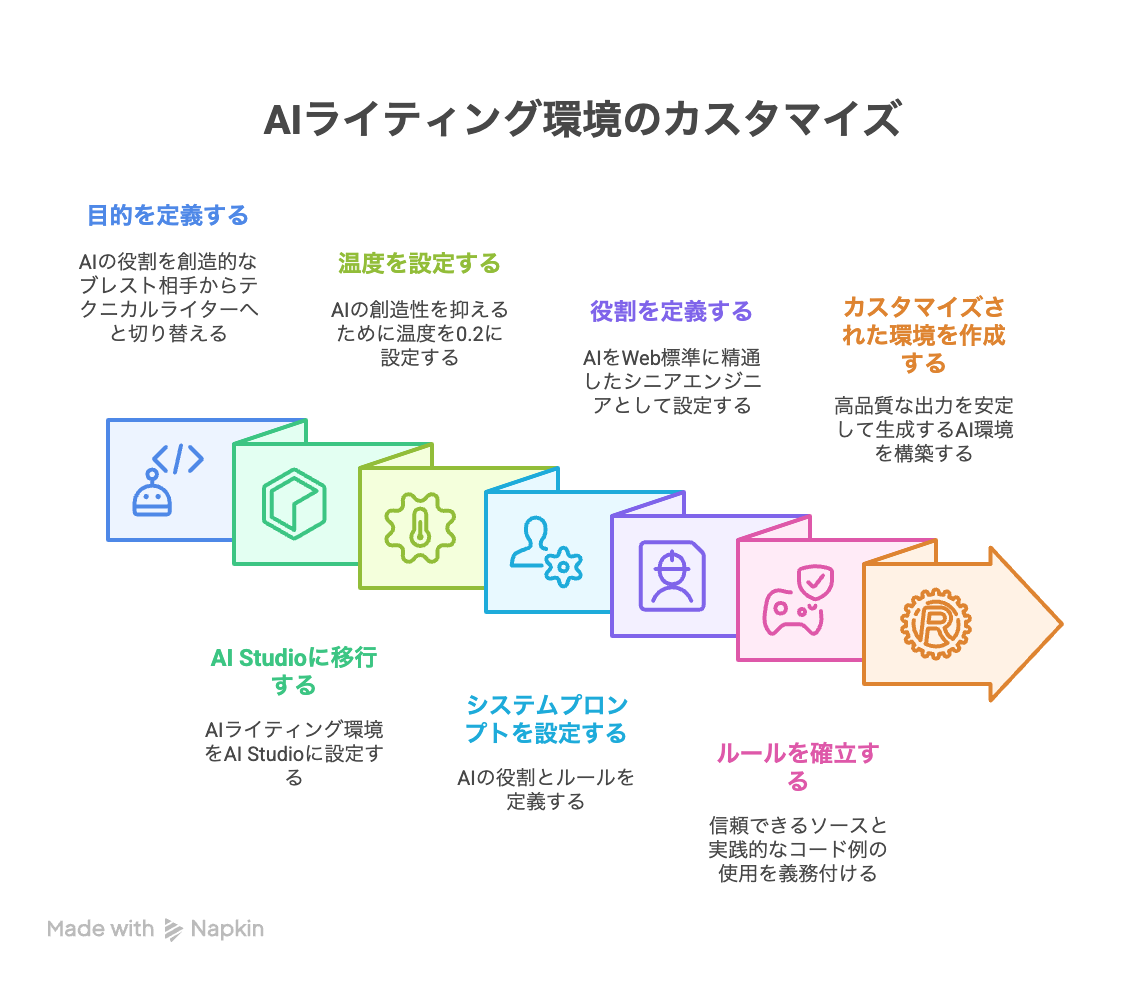

ステップ3【モード切替 】:AIを「忠実な専門家」に変身させる(最重要)

- 目的: AIの性質を「創造的なブレスト相手」から「指示に忠実なテクニカルライター」へと切り替える。

- アクション: 舞台をGoogle AI Studioに移し、AIの「人格」を設定します。これはワークフロー全体で最も重要なステップです。

- Temperatureを「0.2」に設定: AIの創造性を抑え、事実に忠実な応答をさせます。

- システムプロンプトを設定: AIに「Web標準に精通したシニアエンジニア」といった具体的な役割と厳格なルールを定義します。

- 成果物: 高品質な出力を安定して生成する、カスタマイズされたAI環境

ステップ4【執筆 】:各章の本文を正確に書き上げる

- 目的: ステップ1の構成案に基づき、正確で詳細な本文を作成する。

- アクション: 一度に全文を書かせようとせず、章ごとに一つずつ指示を出していくのが品質を保つコツです。「ステップ3で設定した役割に従い、〇〇章について解説してください」と、システムプロンプトを意識した指示を出しましょう。

- プロンプト例:「システムプロンプトの指示に従い、『第3章:コンテナクエリの基本』について約600文字で詳細に解説してください。基本的な使い方を、具体的なコード例を交えて分かりやすく説明してください。」

- 成果物: 記事の各章の本文(ドラフト)

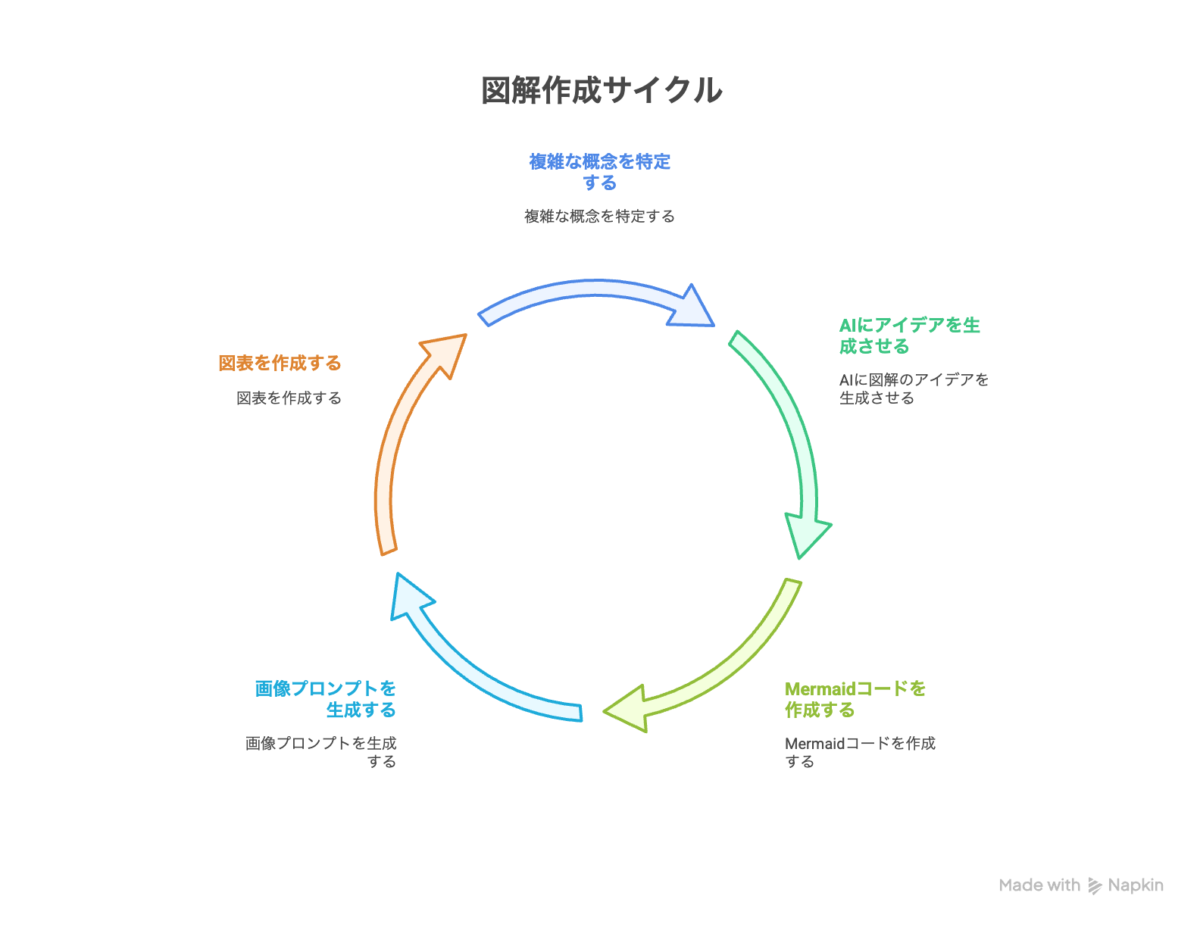

ステップ5【視覚化 】:複雑な概念を「一目瞭然」にする

- 目的: 図解やフローチャートを活用し、読者の理解を直感的に助ける。

- アクション: 複雑な概念を説明する必要がある箇所で、AIに図解のアイデアを出させます。さらに、「Mermaidコード」や「画像生成AI向けのプロンプト」を作成させることで、図表の作成自体も効率化できます。

- 成果物: 記事の理解度を高める図表のアイデアや生成用プロンプト

フェーズ3:品質保証フェーズ(使用ツール:AI Studio & あなた自身)

このフェーズの目的は、AIと人間のダブルチェックにより、記事の信頼性を極限まで高め、公開できる最終版に仕上げることです。

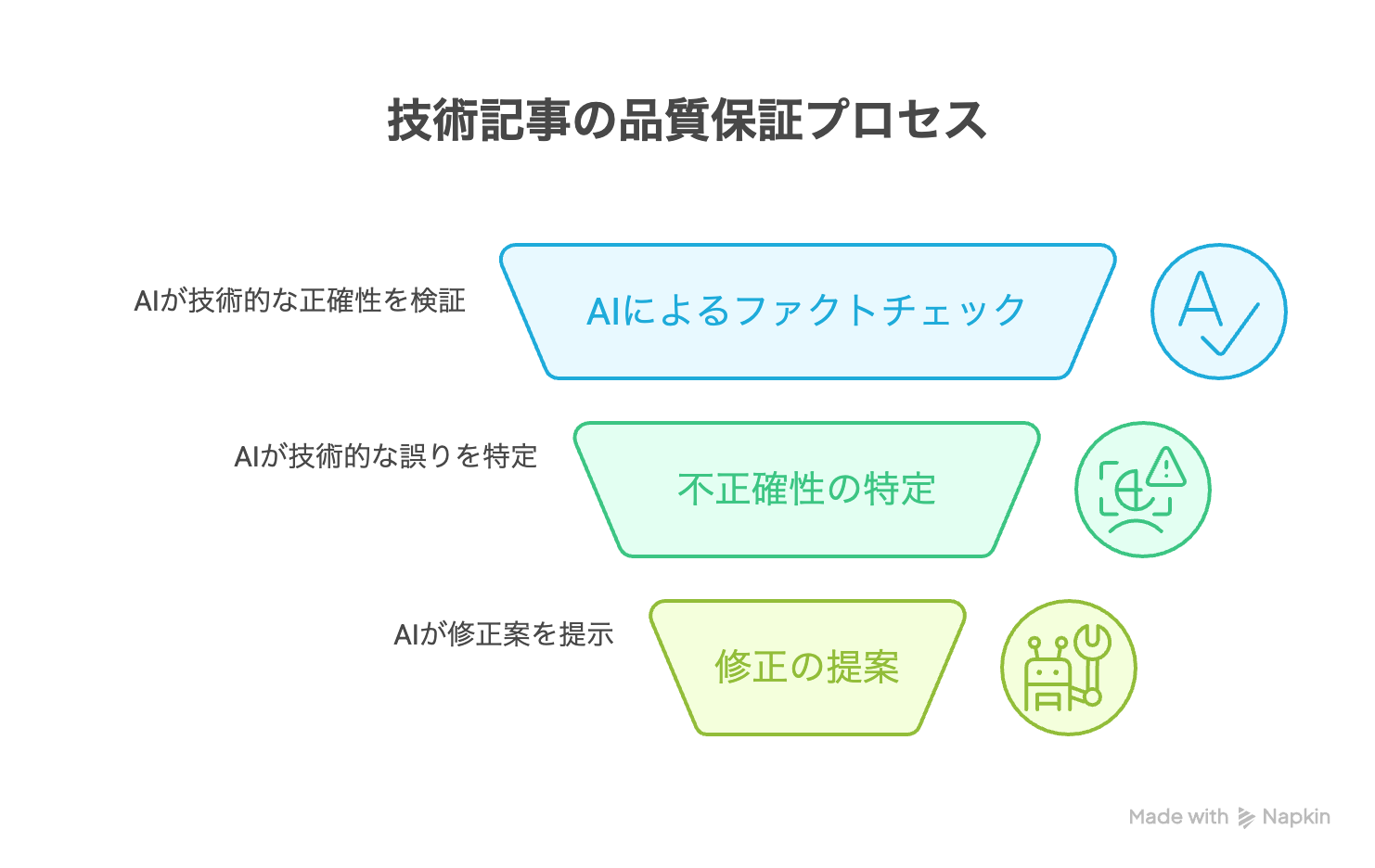

ステップ6【検証 】:AIにAIの仕事をファクトチェックさせる

- 目的: 記事全体の技術的な正確性を保証する、最も重要な「最終承認プロセス」。

- アクション: 完成した記事の全文をTemperature: 0.2のAI Studioに貼り付け、「この記事に技術的な誤りや不正確な点があれば全て指摘してください」と厳格な検証を指示します。AIを執筆者としてだけでなく、「冷徹な校閲者」としても活用します。

- 成果物: AIによる一次ファクトチェックが完了した、技術的に正確な原稿

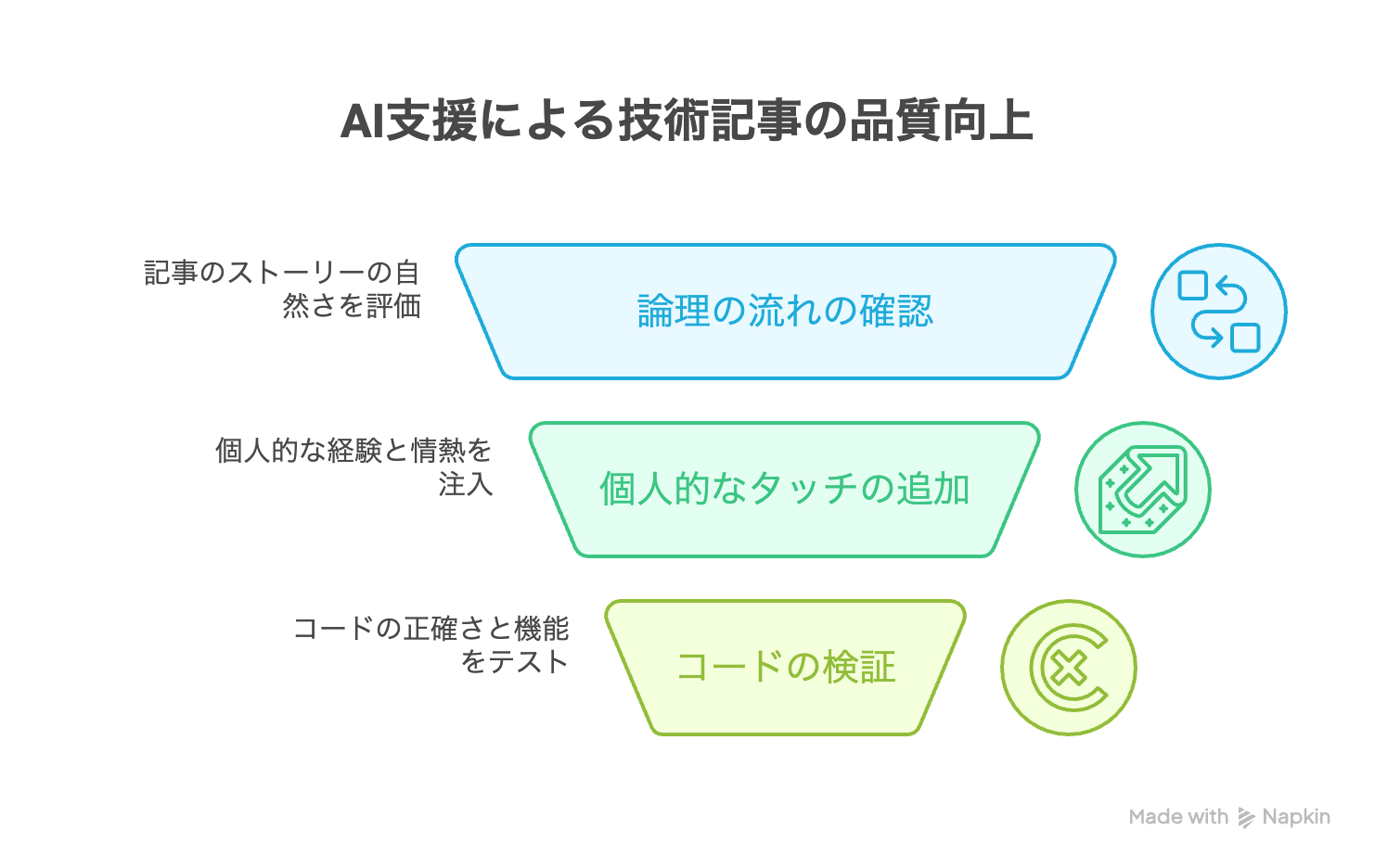

ステップ7【最終承認 】:あなたの言葉と責任で「魂」を吹き込む

- 目的: AIの限界を人間が補い、読者への最終的な責任を果たす。

- アクション: 最後の仕上げは、必ずあなた自身の目と手で行います。

- 論理の流れ: 記事全体のストーリーは自然か?

- あなたの言葉: AIが生成した文章に、あなた自身の経験談や情熱を吹き込む。

- コードの動作確認: AIが生成したコードは、必ず自分の手で実行・検証する。

- 成果物: あなたが自信と責任を持って公開できる、完成した高品質な技術記事

まとめ:あなたは「AI使い」から「AIを率いる編集長」へ

今回ご紹介したワークフローは、単なる記事作成のテクニックではありません。それは、AI時代のクリエイターに求められる新しい働き方、すなわち「AIを率いる編集長」としての思考法そのものです。

- Gemini(通常版)という創造性豊かな部下にアイデアを出させ、

- Google AI Studioという専門家チームに正確な執筆と検証を任せ、

- そしてあなた自身が最終的な編集責任者として、品質を保証し、魂を吹き込む。

この役割分担を意識し、AIとの協業をマスターすることで、あなたはこれまでにないスピードと品質で、読者から深く信頼されるコンテンツを生み出し続けることができるようになります。

さあ、今日からあなたも「AIを率いる編集長」として、新しい時代のコンテンツ制作を始めてみませんか?

よくある質問(Q&A)Google AI Studioによる回答

- Q最初からAI Studioだけを使えば良いのでは? なぜGemini通常版と使い分けるのですか?

- A

良い質問です。目的は「スピードと手軽さ」にあります。企画の初期段階では、厳密さよりも、思考を止めずにアイデアを次々と試す「壁打ち」が重要です。Gemini通常版は、スマートフォンアプリなどからもアクセスでき、セットアップ不要ですぐに対話を始められます。この手軽さが、創造的なプロセスを加速させます。アイデアが固まり、正確性が求められる執筆フェーズに移行した段階で、より精密な制御が可能なAI Studioに切り替えるのが最も効率的なワークフローだからです。

- QTemperatureは必ず「0.2」にすべきなのでしょうか?

- A

「0.2」は、本記事で推奨する「事実に基づいた厳格な執筆」のための出発点となる設定値です。しかし、これが唯一の正解ではありません。例えば、既存の文章をより自然な表現にリライトさせたい場合は少し上げて「0.4」、逆に仕様書のような極めて厳密なテキストを生成させたい場合は「0.1」や「0」に設定するなど、目的に応じて微調整することで、AIの能力をさらに引き出すことが可能です。まずは「0.2」を基準として、ご自身の目的に合わせて調整してみてください。

- Qこのワークフローは、Gemini以外のAI(例えばChatGPTなど)でも応用できますか?

- A

はい、応用可能です。この記事で紹介している「発想(創造的モード)」と「執筆・検証(厳格モード)」を使い分けるという考え方は、多くの高機能な生成AIに共通する基本的なコンセプトです。AIモデルによってはTemperatureやシステムプロンプトの呼び方が異なる場合がありますが、同様の機能は備わっていることがほとんどです。本質的な考え方を理解すれば、他のツールでも高品質なコンテンツ制作を目指せます。

- Qステップ6でAIにファクトチェックさせたなら、人間による最終レビューは省略しても良いですか?

- A

いいえ、人間による最終レビューは絶対に省略してはいけません。AIによるファクトチェックは非常に強力ですが、完璧ではありません。最新すぎる情報や、微妙なニュアンス、文脈の不自然さまでは検知しきれない場合があります。また、AIが生成したコードは必ず手元で動かして検証する必要があります。何より、コンテンツの最終的な責任者はAIではなく、執筆者である「あなた」です。読者への責任を果たすためにも、最後の確認は必ずご自身の目と手で行ってください。

![ChatGPTを使い尽くす! 深津式プロンプト読本 [ 深津 貴之 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0930/9784296070930.jpg?_ex=128x128)